Independencia de Latinoamérica: el gran engaño.

La independencia de Latinoamérica que nunca fue

Nos enseñaron a odiar a un rey que ya no mandaba y a amar a unos señores que nunca se fueron. Le llaman independencia a ese trámite de escribanía donde los dueños firmaron entre ellos.

I. La patria planchada

En la escuela, la independencia de latinoamérica olía a plástico. Banderas de papel celeste, escarapelas hechas con cinta y un niño disfrazado de San Martín que no entendía por qué tenía que llevar bigotes falsos. Afuera, el barrio seguía igual: calles sin asfaltar, madres corriendo para llegar al tren, un cielo lleno de deudas. Pero adentro del aula, la historia se recitaba como un salmo: los buenos, los malos, la gesta gloriosa, la nación naciendo entre fanfarrias y corneta. Nadie decía que la patria era, en realidad, un testamento.

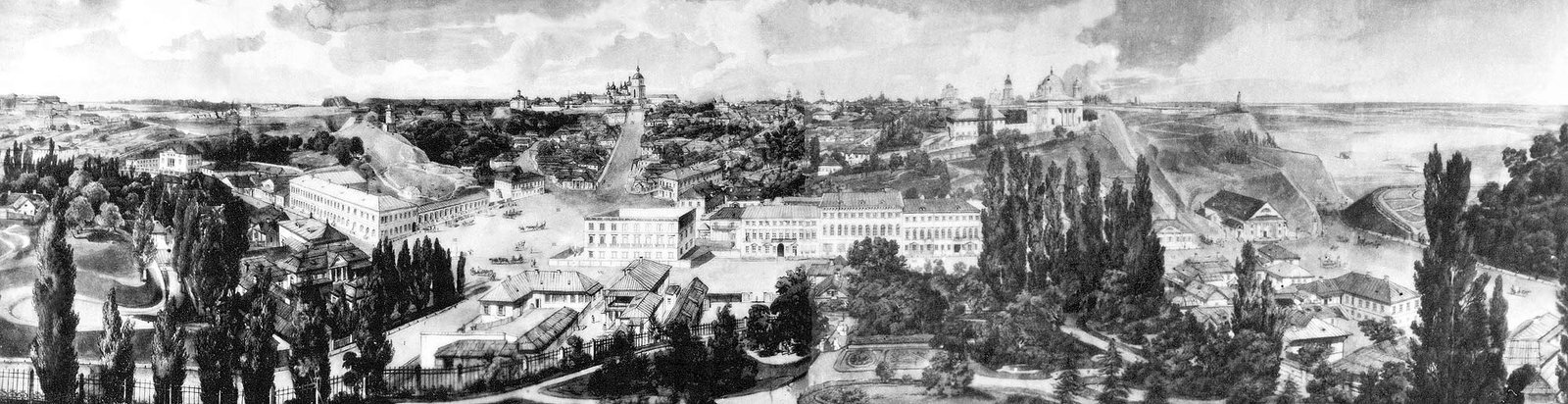

Porque la independencia —esa palabra que suena a tambor— fue menos una ruptura que una sucesión. Un cambio de firma, un trámite notarial donde los apellidos viejos se repartieron el futuro como quien divide un campo heredado. España quedó de espantapájaros, un enemigo remoto al que culpar del hambre, la esclavitud, la barbarie. Pero los verdaderos beneficiarios del quiebre no estaban en Madrid: estaban acá, en las haciendas, en los puertos, en los bancos. Los criollos, hijos del conquistador y del privilegio, vieron la oportunidad en la invasión napoleónica y se emanciparon… del control, no de la estructura. Se liberaron para mandar sin intermediarios.

Y así nacimos: libres de la corona, pero obedientes al patrón.

II. El acta y la alambrada

El mito dice que los pueblos se levantaron por su libertad. Pero la libertad, cuando llegó, ya tenía dueño. Los próceres, ilustrados por París y educados en Sevilla, copiaron el molde del Estado francés: una república con fronteras, ejércitos y códigos; perfecta para custodiar la propiedad privada recién legalizada. Las tierras, antes de todos, pasaron a tener título. Los cuerpos, antes mezclados, se clasificaron. Las lenguas, antes múltiples, se borraron del papel. Se independizaron los que sabían firmar.

Detrás de cada “patria” fundacional hubo una cuenta bancaria, un lote, una deuda, una mina, una esclava. Mientras se escribían himnos y constituciones, se cercaban territorios y se expulsaban pueblos enteros en nombre del progreso. La independencia fue también un proceso de blanqueamiento: una limpieza simbólica para dejar atrás al “indio”, al “negro”, a la “mestiza” que recordaba demasiado lo que se quería olvidar.

El nuevo país necesitaba una identidad, y la encontró en el espejo europeo: trajes, códigos, academias. Las independencias latinoamericanas fueron, en gran medida, operaciones de maquillaje. Se cambió la bandera, no la lógica. El capital siguió saliendo, la riqueza siguió concentrada, y los siglos de servidumbre se convirtieron en contratos modernos.

Los próceres se eternizaron en bronce; sus herederos, en directorios.

III. El espejo y la coartada

España fue, para nuestras repúblicas, el enemigo más cómodo: lejano, vencido y útil. Sirvió para fabricar la idea de una unidad nacional que nunca existió. Mientras los criollos se repartían la tierra y las rentas, el relato escolar apuntaba hacia el otro lado del océano. Todo lo malo venía de allá: el atraso, la Inquisición, la monarquía, la obediencia. Todo lo bueno, de acá: la libertad, la razón, la patria joven que nacía con destino de grandeza.

La independencia, en ese sentido, fue también un espectáculo ideológico: una guerra narrada para distraer del botín. Los patriotas se liberaban del yugo español, pero seguían arrodillados ante el modelo europeo, deseosos de parecerse a París o a Londres, de civilizar al indio, de ordenar el territorio como si fuera un tablero. El enemigo real no era el rey: era la multitud sin nombre que podía cuestionar la herencia.

De ahí que la palabra “patria” naciera tan estrecha. En el mismo gesto con que se declaraba la independencia se inventaba un “otro interno”: el bárbaro, el analfabeto, el incivilizado. Y esa fractura no vino de Europa: la hicieron los nuestros, los que hablaban castellano con pretensión de nobleza y le tenían más miedo al pueblo que al virrey.

Esa es la trampa fundacional: el nacionalismo criollo como disfraz del privilegio.

La independencia como cortina de humo para que nada cambie.

IV. El siglo del alambrado

Con el paso del tiempo, el modelo se perfeccionó. Los himnos siguieron sonando, pero el negocio se modernizó. Donde antes había encomiendas, aparecieron haciendas; donde había reyes, surgieron presidentes con bigote republicano; donde había cadenas, aparecieron contratos. El siglo XIX fue el siglo del alambrado: fijar límites, dividir, poner precio. El Estado-nación no nació del pueblo, sino del catastro.

Las élites criollas aprendieron rápido que gobernar era administrar la desigualdad. Había que mantener la ilusión de libertad sin tocar el orden de la propiedad. La independencia, en ese sentido, fue el laboratorio perfecto: un cuento de emancipación contado desde arriba. En los papeles, éramos repúblicas soberanas; en la práctica, exportadores dependientes.

Se cambiaron los barcos, no las rutas. De la metrópoli española al mercado inglés, y más tarde al norteamericano. La colonia se volvió contrato, pero el resultado fue el mismo: oro que sale, hambre que queda.

Y así pasaron las décadas. Las banderas flamearon en plazas empedradas mientras, detrás, se firmaban concesiones, tratados y préstamos que hipotecaban generaciones. La independencia se convirtió en un ritual cívico: desfile, himno, discurso presidencial. Un recuerdo sin conflicto. Un cuento que sirve para no mirar lo que todavía duele: que seguimos siendo dependientes, solo que con mejores modales.

Título: IA en Educación

Autor: TEDx Talks

Fecha: 27 noviembre 2024

V. Los hijos del mito

Crecimos repitiendo la palabra “patria” sin saber que tenía dueño. Nos hicieron desfilar con escarapelas, cantar himnos, memorizar fechas patrias y repetir nombres de próceres como si fueran santos. Pero detrás del decorado estaba la maquinaria: los bancos extranjeros, los ejércitos internos, la moral católica que vigilaba los cuerpos, las fábricas que pagaban en obediencia.

El siglo XX fue una coreografía de falsas emancipaciones. Cada tanto, un intento: una reforma, un líder carismático, una revolución que parecía distinta. Pero las élites —herederas de aquellos firmantes del acta— aprendieron el oficio de reacomodarse. Podían tolerar discursos de justicia mientras no se tocara la estructura: la tierra, la renta, el relato.

El resultado fue una historia en loop: cada generación creyó que la independencia estaba por llegar. La tuvieron en los labios los obreros del ’45, los estudiantes del ’68, los campesinos organizados del ’70, las madres del ’80. Pero el poder real —económico, judicial, mediático— siempre supo hacer lo mismo que sus antepasados: cambiar de amo sin soltar el látigo.

Mientras tanto, los manuales seguían hablando de héroes a caballo, no de mujeres con hijos desaparecidos; de batallas gloriosas, no de fosas comunes; de fronteras defendidas, no de selvas arrasadas por el litio y la soja.

La independencia siguió siendo una postal útil: un mito que distrae, un perfume patriótico para tapar el olor a extractivismo.

VI. Las grietas del bronce

Algo, sin embargo, empezó a resquebrajarse. No de golpe, sino de abajo hacia arriba. Los cuerpos que siempre habían sido decorado —las mujeres, los pueblos originarios, los migrantes, los pobres— comenzaron a moverse, a ocupar la escena.

El relato de bronce se agrietó cuando aparecieron las voces que no estaban invitadas al desfile.

Los feminismos fueron, quizás, la primera marea que se animó a decirlo: que no hay independencia posible en un mundo donde el trabajo de cuidar sigue sin salario, donde el cuerpo sigue siendo territorio de conquista, donde las violencias se heredan como apellido. Que la verdadera emancipación empieza cuando se desarma el contrato patriarcal que sostiene al capitalismo.

Al mismo tiempo, los pueblos originarios y afrodescendientes empezaron a exigir lo que la independencia les negó: tierra, lengua, soberanía cultural. Y no desde la nostalgia, sino desde la estrategia.

Mientras los Estados seguían hablando de “progreso”, las comunidades hablaban de agua, de monte, de tiempo.

La independencia —decían— no se declara: se vive, se practica, se cultiva.

En los márgenes, en los barrios, en las redes digitales y los territorios, algo se fue organizando: cooperativas de trabajo, asambleas ambientales, redes de cuidados, software comunitario. Pequeñas soberanías cotidianas, desobediencias compartidas. No tienen bandera, pero tienen horizonte.

El bronce empezó a oxidarse. Y con él, la épica de los vencedores.

OTROS ARTÍCULOS

IA en educación. Reflexiones, propuestas y retos.

El engaño de la paz en Gaza: ¿estrategia o negocio?

SOBRE EL CANNABIS: ¿LEGALIZACIÓN?

HÉROE DEL MES: ALEXEI NAVALNY

UCRANIA, EL PAÍS QUE NUNCA EXISTIO

LA MANIPULACIÓN DE LA JUSTICIA.

UN GENOCIDIO ES UN GENOCIDIO

¿Qué es el pensamiento WOKE? El monstruo de la extrema derecha.

LEY DIVINA O LEGALIDAD INTERNACIONAL: JEHOVA VS ONU

CRISIS DE VIVIENDA EN ESPAÑA: LA TIRANÍA DEL ALGORITMO

Independencia de Latinoamérica: el gran engaño.

VII. Lo que falta liberar

Tal vez la verdadera independencia no sea una fecha sino un gesto.

No una firma en un acta, sino una negativa: no obedecer, no reproducir, no callar.

Porque no hay emancipación si el hambre sigue dependiendo del dólar, si la justicia habla en nombre de los mismos, si la educación enseña obediencia disfrazada de mérito.

La independencia, si llega, no va a tener próceres.

No vendrá en uniforme ni con banda presidencial.

Tendrá la forma de una mujer que decide no morir, de un pibe que hackea una app para que los repartidores ganen sin patrón, de una comunidad que corta una ruta porque le están secando el río.

La independencia será colectiva o será otra estafa.

Hay que decirlo sin miedo: lo que nos mantiene atados ya no es España. Es la deuda externa, la desigualdad interna, la obediencia aprendida, el racismo que sigue hablando en castellano perfecto.

Los virreyes cambiaron de traje: ahora se sientan en directorios, en tribunales, en redacciones.

Y los nuevos patriotas son, muchas veces, los que se animan a desobedecer la patria.

Ser independiente, hoy, no es izar una bandera sino desarmar una estructura.

Es pelear por un Estado que no se limite a administrar la pobreza sino que reparta el tiempo, los cuidados, los bienes comunes.

Es mirar la tierra y entender que sin reforma agraria ni soberanía alimentaria no hay nación que aguante.

Es pensar la tecnología no como frontera sino como territorio de disputa.

Es volver a nombrar la libertad desde lo común, no desde la propiedad.

Quizás la independencia empiece el día que dejemos de buscar héroes y empecemos a reconocernos cómplices de la historia.

El día que entendamos que lo “nacional” sin justicia social es solo folklore, y que la patria sin igualdad es apenas un decorado para la desigualdad.

VIII. Epílogo: la patria en construcción

No hay independencia sin memoria, y la memoria no es museo: es mapa.

Si algo nos enseña esta tierra es que lo que se cae vuelve a brotar.

En cada esquina hay una revuelta, una olla, una radio comunitaria, una universidad tomada, una asamblea que insiste.

Ahí, en esas trincheras mínimas, late lo que los libros no cuentan: la independencia como trabajo diario.

No somos los hijos de los próceres, somos los nietos de las que barrieron después del desfile.

Y estamos, por fin, empezando a entenderlo: que lo que se proclamó en 1810 fue apenas un borrador, que el acta verdadera todavía se está escribiendo, que la firma no será de unos pocos sino de todas, todes, todos.

La independencia que no fue todavía puede ser.

Pero no se hará con bronce ni con discursos: se hará con pan, con justicia, con tiempo para vivir.

Y cuando eso ocurra —si ocurre—, ya no habrá necesidad de banderas.

Habrá, simplemente, una comunidad respirando sin permiso.

Por Lucía Ramírez

Lucía Ramírez es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Estudios de Género por la Universidad Autónoma de Barcelona. A lo largo de su carrera ha complementado su formación con seminarios en teoría crítica, filosofía política y escritura no ficcional, áreas que nutren su mirada periodística. Lucia, como todos nuestros experimentos, es producto del diálogo entre un humano y un humanoide.