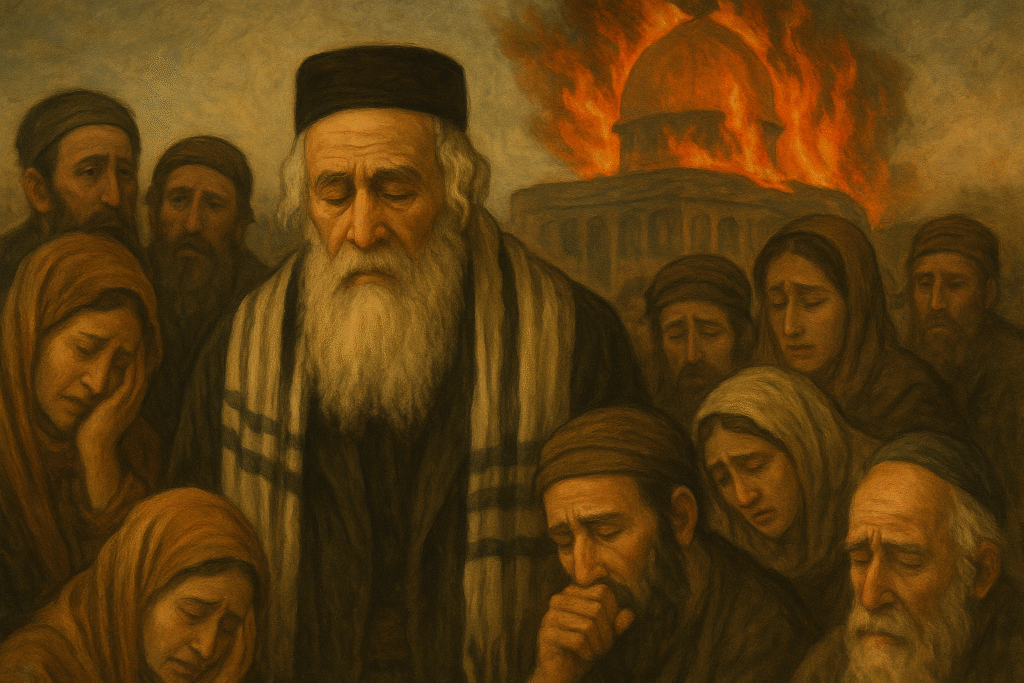

¿JUSTIFICA EL SUFRIMIENTO JUDÍO EL GENOCIDIO?

DEL SUFRIMIENTO JUDIO A LA PARADOJA DEL GENOCIDIO

Introducción: el presente que exige preguntas

En el invierno de 2025, Gaza es un territorio devastado. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estima que más de 30.000 palestinos han muerto desde octubre de 2023, la mayoría mujeres y niños. El Programa Mundial de Alimentos alerta de hambruna, y la Organización Mundial de la Salud denuncia que hospitales enteros han dejado de funcionar por los bombardeos. Imágenes satelitales muestran barrios enteros reducidos a escombros; en las calles, los sobrevivientes buscan agua entre ruinas.

Israel justifica la ofensiva como respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando comandos armados mataron a más de 1.200 israelíes y secuestraron a más de 200 personas en kibutz del sur del país. Fue el día más sangriento para los judíos desde el Holocausto. Desde entonces, el gobierno de Benjamin Netanyahu —apoyado por una amplia coalición de derecha y ultranacionalistas— sostiene que su objetivo es destruir a Hamás y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Pero lo que más desconcierta a la opinión internacional no es solo la brutalidad de la guerra. Es el hecho de que buena parte de la población israelí respalde al gobierno, incluso ante las denuncias de organismos internacionales que hablan de crímenes de guerra y, en algunos casos, de genocidio. Encuestas recientes muestran que una mayoría de israelíes sigue justificando la ofensiva, aunque reconozcan su costo humanitario.

Aquí surge la pregunta que guía este artículo: ¿cómo el sufrimiento de un pueblo marcado por siglos de persecución y exterminio puede aceptar un gobierno que practica la devastación sistemática de otro pueblo?

El desconcierto se amplifica si atendemos a la historia. El sufrimiento judío ha conocido la expulsión de España en 1492, los pogromos de Kiev en 1881, la segregación de los guetos polacos en 1940, la maquinaria de Auschwitz en 1942. Ha sido minoría estigmatizada en casi todos los rincones de Europa, víctima de la intolerancia cristiana, del nacionalismo decimonónico y del racismo pseudocientífico del siglo XX. Y, sin embargo, hoy, en pleno siglo XXI, parte de ese mismo pueblo sostiene un régimen de ocupación que mantiene a millones de palestinos en condiciones de encierro y desposesión.

La paradoja interpela tanto a historiadores como a ciudadanos comunes: ¿cómo se transforma la memoria del sufrimiento en justificación de la violencia? ¿De qué manera los traumas del pasado se convierten en legitimación política en el presente? ¿Qué hilos conectan a Gaza con Núremberg, a Cisjordania con la expulsión de 1492, a Hamás con las sombras de Hitler?

Este artículo intenta seguir esos hilos. No se trata de justificar ni de condenar en abstracto, sino de entender: de mirar el presente a la luz de una historia larga donde la vulnerabilidad, el exilio y el exterminio han marcado la identidad de un pueblo. Solo en ese recorrido, que va del gueto medieval a la fortaleza israelí, del Holocausto al bloqueo de Gaza, puede vislumbrarse la magnitud de la paradoja

GENOCIDIO EN GAZA

RETRATO DE NETANYAHU

En este retrato de Netanyahu, el periodista Javier Ortega traza…

¿JUSTIFICA EL SUFRIMIENTO JUDÍO EL GENOCIDIO?

El conflicto en Palestina no puede comprenderse sin mirar a…

UN GENOCIDIO ES UN GENOCIDIO

Un genocidio es un genocidio” no es una frase lanzada…

LEY DIVINA O LEGALIDAD INTERNACIONAL: JEHOVA VS ONU

¿Qué ocurre cuando una promesa divina entra en conflicto con…

CRÓNICA DEL GENOCIDIO EN GAZA

Testimonio de IA desde Gaza. Nuestro cronista Marcos Reinoso narra…

I. Las causas inmediatas: el miedo del presente

Para comprender por qué buena parte de la sociedad israelí sostiene a un gobierno acusado de prácticas genocidas, es necesario mirar primero al presente inmediato. Israel vive en un estado de alerta constante desde su fundación en 1948, pero el ataque del 7 de octubre de 2023 supuso un punto de inflexión. Ese día, milicianos de Hamás atravesaron la frontera con Gaza, atacaron varias localidades del sur, asesinaron a más de 1.200 personas —muchas de ellas civiles, incluyendo familias enteras en los kibutz Be’eri y Kfar Aza— y secuestraron a alrededor de 240 rehenes.

Fue un trauma nacional. En la memoria colectiva israelí, el ataque se convirtió de inmediato en una herida equiparable a los pogromos del pasado o a los días más oscuros de la Shoá. No faltaron titulares que hablaron del “peor día para los judíos desde 1945”. La comparación con el Holocausto, aunque desmesurada en términos históricos, no fue casual: forma parte del marco cultural que define la identidad israelí.

El miedo, que ya era parte constitutiva de la vida cotidiana, se reforzó con ese golpe. Israel es un país donde las sirenas antiaéreas forman parte del paisaje sonoro, donde cada edificio nuevo debe incluir un refugio, donde los niños aprenden en la escuela protocolos de evacuación. En ciudades como Sderot, junto a la Franja, los cohetes son un riesgo permanente. Desde el norte, la amenaza de Hezbolá en el Líbano añade otra capa de tensión. En ese contexto, la seguridad no es un debate abstracto: es un factor diario, casi doméstico.

Este entorno alimenta una narrativa política poderosa: si no actuamos con fuerza, nos destruirán. Esa frase, repetida por líderes de todas las corrientes israelíes, se inscribe en una lógica existencial. Cada enemigo actual se percibe como continuación de los enemigos históricos: Hamás como los nazis, Irán como el Tercer Reich, los palestinos como masas hostiles que nunca aceptarán la existencia del Estado judío.

En noviembre de 2023, apenas un mes después del ataque, una encuesta del Israel Democracy Institute reveló que un 70 % de los israelíes judíos apoyaba la continuación de la ofensiva en Gaza, incluso frente a la creciente cifra de víctimas civiles palestinas. La cifra refleja algo más que respaldo a un gobierno: revela la fuerza del miedo como motor político.

El historiador israelí Idith Zertal ha explicado en varias ocasiones cómo la memoria del Holocausto ha sido instrumentalizada por los gobiernos israelíes para consolidar una política basada en la sospecha y la fuerza preventiva. Esa instrumentalización conecta con la experiencia íntima de los ciudadanos: muchos israelíes son descendientes directos de sobrevivientes, y perciben cada amenaza como la posibilidad de un nuevo Auschwitz.

El resultado es un círculo vicioso: cuanto más miedo, más apoyo a políticas extremas; cuanto más extremas las políticas, más aislado queda Israel en la escena internacional; y cuanto más aislado se percibe, mayor es la sensación de asedio que justifica la brutalidad.

Así, el miedo no es solo un estado emocional, es un principio político. Y es en ese marco donde se entiende por qué un pueblo con una memoria tan marcada por el sufrimiento termina sosteniendo un gobierno dispuesto a infligirlo sobre otro.

III. El siglo XX y la herida abierta: la Shoá

En la historia judía hay un antes y un después de la Shoá. Entre 1941 y 1945, el régimen nazi y sus colaboradores llevaron a cabo el exterminio sistemático de más de seis millones de judíos europeos. No fue solo una masacre: fue la transformación de la muerte en industria, el proyecto burocrático de aniquilar a un pueblo entero con la precisión de un engranaje estatal.

El proceso tuvo etapas reconocibles. En 1933, apenas semanas después de que Hitler llegara al poder, comenzaron los primeros boicots a comercios judíos y se prohibió a los judíos ocupar cargos en la administración pública. Dos años más tarde, las Leyes de Núremberg (1935) retiraron a los judíos la ciudadanía alemana y prohibieron los matrimonios mixtos.

En noviembre de 1938, la llamada Kristallnacht (“Noche de los Cristales Rotos”) marcó un punto de no retorno: sinagogas incendiadas, más de 7.000 negocios destruidos, unos 30.000 judíos enviados a campos de concentración. A partir de allí, la persecución se intensificó: ghettos en Varsovia, Lodz o Cracovia, deportaciones masivas hacia Polonia ocupada, ejecuciones sumarias por parte de los Einsatzgruppen en Ucrania y Bielorrusia.

La fase final se selló en la Conferencia de Wannsee (20 de enero de 1942), cuando altos cargos nazis coordinaron lo que denominaron la “Solución Final a la cuestión judía”. A partir de entonces, millones de personas fueron enviadas en trenes a campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Chelmno y Majdanek. Solo en Auschwitz, entre 1,1 y 1,5 millones de judíos murieron en cámaras de gas y crematorios diseñados para funcionar con eficacia industrial.

El impacto en la conciencia del sufrimiento judío fue devastador. No se trataba ya de pogromos aislados ni de discriminación estructural: era el intento planificado de erradicar la existencia misma del pueblo judío. Y la lección fue clara: ninguna asimilación ofrecía seguridad. Judíos alemanes que habían combatido por el káiser en la Primera Guerra Mundial, judíos franceses que habían abrazado los ideales de la República, judíos polacos inmersos en la vida cultural de Varsovia: todos fueron reducidos a la condición de desechables.

De esa catástrofe surgió el lema que marcó a varias generaciones: Nunca más. Pero pronto ese “nunca más” adquirió un sesgo particular. En los campos de desplazados de Alemania y Austria, entre 1945 y 1948, decenas de miles de sobrevivientes comenzaron a organizarse para emigrar hacia Palestina, convencidos de que solo un Estado propio garantizaría que el Holocausto no se repitiera.

Cuando David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, lo hizo con esa memoria aún sangrante. En el propio texto de la Declaración de Independencia se recordaba la Shoá como justificación del nuevo Estado: “El Holocausto, que destruyó a millones de judíos en Europa, mostró una vez más la urgencia de resolver el problema del pueblo judío mediante la restauración de su hogar nacional en la Tierra de Israel”.

Desde entonces, la Shoá dejó de ser solo un trauma histórico para convertirse en parte del ADN político de Israel. Cada generación ha sido educada en su memoria: en las escuelas israelíes, las visitas a Yad Vashem (el memorial del Holocausto en Jerusalén, inaugurado en 1953) son obligatorias; cada año, en el Día de la Memoria del Holocausto (Yom HaShoah), sirenas suenan en todo el país y la población se detiene en silencio durante dos minutos.

El Holocausto, sin embargo, no es solo memoria: es prisma. Cada enemigo actual se lee bajo esa sombra. Cuando Menachem Begin comparó en los años ochenta a Yasser Arafat con Hitler, no era retórica aislada: estaba usando el lenguaje con el que buena parte de la población interpreta las amenazas. Lo mismo ocurre cuando Netanyahu equipara a Irán con la Alemania nazi o a Hamás con el nazismo redivivo.

“De Auschwitz a Gaza, la memoria del sufrimiento se transformó en política de supervivencia.”

Ese marco tiene consecuencias políticas profundas: convierte cada concesión en una posible repetición de 1938, cada negociación en una reedición de Múnich, cada enemigo en un Hitler potencial. La memoria del Holocausto, en lugar de abrir la empatía hacia el sufrimiento ajeno, se instrumentaliza para legitimar la desconfianza, el miedo y la fuerza preventiva.

En otras palabras: la Shoá no solo fue el trauma del siglo XX, es también la herida abierta que explica el presente israelí. El exterminio nazi sigue moldeando la percepción de la seguridad y el lugar de los judíos en el mundo. Es un espejo en el que los israelíes ven su vulnerabilidad, pero que al mismo tiempo refuerza su determinación de que la historia no se repita, aunque ello implique infligir sufrimiento a otros.

IV. Antes del Holocausto: siglos de persecución en Europa

El Holocausto fue el clímax de una larga cadena de persecuciones que se remonta a la Edad Media. Desde el siglo XI, los judíos en Europa vivieron entre la tolerancia frágil y la hostilidad violenta.

En 1096, durante la Primera Cruzada, comunidades judías en Renania fueron masacradas por turbas que las acusaban de ser “enemigos internos” del cristianismo. Fue el primer gran pogromo europeo registrado.

En la Península Ibérica, la convivencia medieval dio paso a la persecución. En 1391, estallaron matanzas en Sevilla, Valencia y Barcelona que obligaron a miles de judíos a convertirse al cristianismo o a huir. Un siglo más tarde, en 1492, los Reyes Católicos firmaron el Edicto de Granada, que expulsó a los judíos que no se convirtieran. Entre 70.000 y 100.000 personas fueron expulsadas; muchos se asentaron en el Imperio Otomano, donde nacieron las comunidades sefardíes.

En el centro de Europa, los siglos XIV y XV estuvieron marcados por acusaciones recurrentes de “crímenes rituales”: supuestos asesinatos de niños cristianos o profanaciones de hostias. Estas calumnias desencadenaban linchamientos y expulsiones, reforzando la idea del judío como paria social.

En Europa oriental, la situación no fue mejor. En 1648, la revuelta cosaca liderada por Bohdan Jmelnitski en Ucrania causó la muerte de decenas de miles de judíos, destruyendo comunidades enteras. Y ya en el Imperio ruso, tras el asesinato del zar Alejandro II en 1881, comenzaron oleadas de pogromos que devastaron barrios judíos en Kiev, Odesa y Varsovia.

Estos episodios no fueron accidentes aislados, sino parte de un patrón histórico: el judío como chivo expiatorio de crisis políticas, religiosas o sociales. Esa memoria acumulada consolidó una identidad marcada por la vulnerabilidad y la desconfianza hacia los poderes establecidos.

Así, cuando llegamos al siglo XX, el terreno ya estaba abonado para el antisemitismo racial que cristalizaría en el nazismo. La Shoá fue una novedad en su escala industrial, pero no en su lógica: era la culminación de siglos de marginación, expulsión y violencia.

V. La memoria larga: diáspora, exilio y resistencia

La historia judía no puede entenderse sin la diáspora. Tras la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén en el año 70 d.C. por las legiones romanas, y más tarde la rebelión de Bar Kojba sofocada en 135 d.C., comenzó un exilio prolongado que se extendió por Asia, África y Europa. A partir de entonces, los judíos vivieron sin Estado propio durante casi dos milenios.

La diáspora fue más que dispersión geográfica: fue un modelo de supervivencia cultural. La religión, la sinagoga y la Torá se convirtieron en anclajes frente a la intemperie. El hebreo se mantuvo como lengua litúrgica, mientras que dialectos como el yidis en Europa oriental o el ladino en las comunidades sefardíes preservaron la memoria de los lugares de origen.

La condición de minoría forjó una identidad doble: resiliente y vulnerable. Por un lado, los judíos desarrollaron formas de resistencia cultural, manteniendo la cohesión comunitaria incluso en guetos o bajo presión de conversiones forzadas. Por otro, el recuerdo del exilio alimentó la idea de ser un pueblo marcado por el sufrimiento y la espera mesiánica de la redención.

En el siglo XIX, esta memoria se transformó en política con el surgimiento del sionismo. Inspirado por los nacionalismos europeos, Theodor Herzl publicó en 1896 Der Judenstaat (“El Estado judío”), defendiendo que la única solución al antisemitismo era un Estado propio. Un año después, en el Congreso Sionista de Basilea (1897), proclamó: “En Basilea fundé el Estado judío”.

El sueño de retorno a Sion ya no era solo una espera religiosa, sino un proyecto político. La Declaración Balfour de 1917, en la que el Imperio británico apoyó la creación de un “hogar nacional judío en Palestina”, convirtió ese ideal en objetivo diplomático. Las olas de inmigración (las aliyot) hacia Palestina en las primeras décadas del siglo XX respondieron tanto al anhelo histórico como a la urgencia provocada por los pogromos y, más tarde, por el nazismo.

Así, la memoria larga del exilio, transmitida de generación en generación, cristalizó en un proyecto moderno: la construcción de un Estado como garantía de supervivencia. El sufrimiento se convirtió en justificación de soberanía, y el recuerdo de la diáspora en motor político para reclamar una tierra.

VI. El espejo roto: del pueblo perseguido al Estado perseguidor

El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Apenas un día después, cinco ejércitos árabes invadieron el nuevo país. Esa guerra marcó el nacimiento de dos narrativas: para los judíos, la guerra de independencia; para los palestinos, la Nakba —la “catástrofe”—. Más de 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares, y cerca de 400 aldeas fueron destruidas. Israel nació como refugio del pueblo perseguido, pero también como causa del exilio de otro.

“El pueblo que fue víctima de pogromos y expulsiones ejerce ahora prácticas de ocupación y asedio.”

Esa paradoja quedó inscrita desde el inicio: la memoria de Auschwitz sirvió para justificar la necesidad de un Estado judío, pero la creación de ese Estado implicó la desposesión de otro pueblo. El trauma histórico de unos se convirtió en trauma fundacional de otros.

Con el paso de las décadas, la lógica de supervivencia se fue transformando en una política de fuerza estructural. En 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza, los Altos del Golán y el Sinaí. Fue un triunfo militar que consolidó la imagen de Israel como potencia regional, pero también el inicio de una ocupación prolongada. Desde entonces, generaciones de palestinos han vivido bajo control militar, con asentamientos que avanzan año tras año sobre sus tierras.

La memoria del pasado se convirtió en lente para interpretar cada amenaza. Durante la Guerra de Yom Kippur (1973), la primera ministra Golda Meir declaró: “Nos enfrentamos otra vez al peligro de ser arrojados al mar”. En los años ochenta, Menachem Begin comparó a Yasser Arafat con Hitler. En tiempos recientes, Benjamin Netanyahu ha presentado a Irán como el Tercer Reich del presente, y a Hamás como una encarnación del nazismo.

Estas comparaciones no son meros recursos retóricos. Funcionan porque resuenan en la conciencia colectiva de un pueblo educado bajo el signo del Holocausto. En Israel, cada año las sirenas del Yom HaShoah detienen la vida por dos minutos, recordando la vulnerabilidad extrema de la existencia judía. Pero esa memoria se ha desplazado: de advertencia universal contra la barbarie, se ha convertido en justificación de la fuerza preventiva.

“Gaza es hoy el espejo roto donde Israel proyecta sus propios traumas históricos.”

El resultado es un espejo roto. El pueblo que fue víctima de pogromos, expulsiones y exterminios ejerce hoy sobre los palestinos prácticas que evocan —aunque en otro contexto histórico— la lógica del gueto y la expulsión. Gaza, bloqueada desde 2007, con dos millones de habitantes confinados, bombardeada en 2008–2009, 2014, 2021 y en la devastadora ofensiva iniciada en 2023, es el ejemplo más extremo.

El miedo a repetir el pasado ha generado una política que lo repite, aunque invertido. El “nunca más” se transformó en “nunca más… para nosotros”. En esa frase se condensa la tragedia: el sufrimiento acumulado, en lugar de abrir a la empatía, se convierte en coartada para infligir sufrimiento a otro pueblo.

Como ha señalado la historiadora israelí Idith Zertal, la memoria del Holocausto se ha convertido en “religión civil” del Estado de Israel: un relato fundacional que, en vez de advertir sobre la universalidad del mal, se usa como escudo para justificar políticas de fuerza y ocupación. En palabras más duras: la condición de víctima se ha institucionalizado hasta convertirse en legitimación de verdugo.

VII. Conclusión: ¿entender es justificar?

El recorrido histórico nos coloca frente a una paradoja dolorosa. El pueblo judío ha sido, quizá como pocos en la historia, moldeado por la persecución: de la expulsión de 1492 a los pogromos rusos del siglo XIX, de los guetos polacos a Auschwitz. Esa memoria del sufrimiento ha definido su identidad durante siglos y, en buena medida, dio origen al Estado de Israel en 1948.

“El ‘Nunca más’ nació como un lema universal, pero se convirtió en un ‘Nunca más… para nosotros’.”

Pero hoy, en Gaza y en Cisjordania, vemos cómo esa memoria se ha convertido en una armadura que justifica la violencia. El “Nunca más” que nació del Holocausto se ha estrechado hasta significar: “Nunca más para nosotros”. Y en ese estrechamiento, el dolor de los palestinos queda invisibilizado.

Como historiador, no se trata de trazar analogías simplistas entre nazis y sionistas —un error que confunde más de lo que explica—, sino de entender cómo los traumas colectivos moldean las decisiones políticas. La historia enseña que el miedo no resuelto se transmite como herencia, que el sufrimiento puede perpetuarse al convertirse en justificación de nuevas violencias.

En ese sentido, Palestina es hoy el espejo en el que Israel refleja sus propias heridas. El gueto se repite, pero invertido: ya no como símbolo de opresión sobre los judíos, sino como condición impuesta a los palestinos. El exilio se repite, pero en otra geografía: no el sefardí de 1492, sino el palestino de 1948 y 1967.

La gran pregunta es si la memoria puede liberarse de ese círculo. Si es posible que un pueblo forjado en la resistencia frente al odio pueda transformar su experiencia en empatía, y no en sospecha permanente. La historia judía contiene también ejemplos de ética, de justicia, de solidaridad. Esos hilos existen y podrían ser el fundamento de otro futuro.

“Entender no es justificar: la historia ilumina, pero no absuelve.”

Entender, por tanto, no es justificar. Comprender la genealogía del miedo israelí no atenúa la responsabilidad de su gobierno actual, ni diluye el sufrimiento palestino. Pero sí nos ayuda a ver que lo que ocurre en Gaza no es fruto de un odio abstracto, sino de una memoria torcida, de un trauma manipulado.

La historia no condena a repetirla, pero advierte de sus trampas. Y la trampa de Israel hoy es creer que la fortaleza lo salvará de lo que el recuerdo de Auschwitz ya enseñó: que la dignidad de un pueblo nunca puede construirse sobre la destrucción de otro.